Contribution : » un État qui sait lire ses archives… ne coule jamais. »

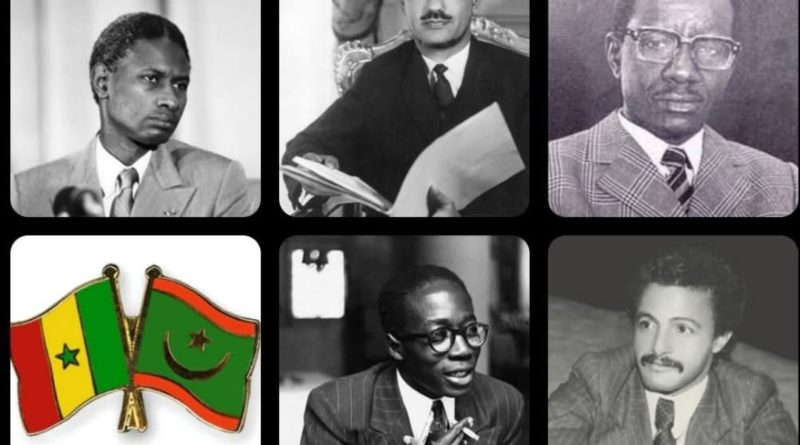

À l’aube des années 1970, Léopold Sédar Senghor ne se contente plus de présider le Sénégal : il veut y inscrire la culture comme frontière, et la rive comme territoire naturel d’un héritage africain. Son rêve n’est pas cartographique, il est ontologique : pour lui, le fleuve Sénégal est une continuité civilisationnelle. D’où cette formule qu’il croyait définitive : « Qui dit rive gauche, dit rive droite », comme si l’évidence géopoétique suffisait à redessiner les lignes juridiques héritées de la colonisation.

Mais ce rêve, nourri d’esthétique et de mémoire ethnique, se heurte à un autre imaginaire : celui d’un État mauritanien qui, au sortir de ses tensions avec la France, revendique une souveraineté rationnelle, documentée, forgée à l’enclume du droit international et de l’histoire territoriale.

En 1974, Senghor adresse une lettre à Moktar Ould Daddah. Elle est polie, profonde, lettrée, mais elle contient une revendication explosive : l’annexion de fait de la totalité du fleuve Sénégal au Sénégal, y compris les zones de la rive droite telles que l’île de Tôde et le village de Salsal.

Le moment est délicat. La Mauritanie vient de prendre ses distances avec Paris. Le président Daddah multiplie les décisions qui irritent l’ancienne puissance coloniale. C’est alors que la France refuse à la Mauritanie l’accès aux archives coloniales, notamment celles délimitant les frontières entre colonies. Or c’est là que le bât blesse : le décret de 1933, souvent brandi par les juristes sénégalais, semble déplacer artificiellement la frontière sur la rive droite. Sauf que ce décret, contestable sur le fond et caduque dans son application, n’a jamais été mis en œuvre.

Et c’est là que commence le contre-récit.

Face à cette tentative de redéfinition frontalière, Moktar Ould Daddah ne brandit ni protestation publique ni menace militaire. Il choisit l’arme la plus redoutable des États souverains : la lettre bien écrite.

Mais cette lettre, il ne la confie pas à n’importe qui. Il la commande à Mohamed Aly Chérif, secrétaire général de la présidence, lettré formé à la Sorbonne et à Boston, homme de droit et d’élégance intellectuelle. Daddah sait que pour répondre à un poète, il faut un autre poète — mais de la catégorie des juristes, des archivistes et des artisans de la vérité. C’est lui qui, en quelques pages, va désarticuler un rêve politique en le renvoyant à la rigueur des textes, à la mémoire des traités, et à l’éthique des civilisations.

Pourtant, bien avant, Abdoul Aziz Sall, ministre de l’Intérieur, patriote d’un autre siècle, avait accompli un travail remarquable. À la conférence interministérielle de Saint-Louis, en janvier 1971, c’est lui qui dirigea la délégation mauritanienne, composée du gouverneur de la 6ᵉ région, Gandega Gueye, de notre consul à Dakar, et des onze fonctionnaires membres de la délégation. Il collecta, réunit, exhuma des textes, traça les points de bornage et fit dresser le procès-verbal de délimitation.

La lettre rédigée par Mohamed Aly Chérif est plus qu’un document diplomatique. C’est une architecture textuelle à plusieurs étages :

Un étage juridique, qui démontre, sources à l’appui, que le Thalweg — la ligne médiane du fleuve navigable — est le fondement reconnu du droit international fluvial. Le décret de 1905, et non celui de 1933, constitue la base légale valide.

Un étage historique, qui montre comment les émirats du Trarza et du Brakna ont conclu des traités avec les Européens pour réglementer le commerce et la navigation sur les deux rives du fleuve, attestant de leur autorité de fait.

Un étage archivistique, qui énumère arrêtés, circulaires, décrets d’application, publiés au Journal Officiel de l’AOF, qui reconnaissent implicitement la souveraineté partagée entre les deux colonies sur le fleuve.

Un étage doctrinal, où sont convoqués le Congrès de Vienne, la Conférence de Berlin, les traités franco-britanniques de l’Afrique de l’Ouest, pour démontrer la constance du principe du Thalweg dans la jurisprudence coloniale.

Et puis vient le dernier étage, le niveau symbolique, celui qui bouleverse Senghor.

Senghor, croyant jouer la carte culturelle, évoque des « peuples de même souche » des deux côtés du fleuve, arguant que leur proximité ethnique justifie une souveraineté commune. Mohamed Aly Chérif répond par une déconstruction magistrale. Il n’invalide pas la communauté culturelle : il la dilue dans l’universalité.

Il évoque une Mauritanie symbiotique, à la fois négro-africaine et arabo-berbère, qui assume dans un même souffle l’héritage de l’Empire du Ghana et celui des Almoravides. Il réfute les frontières ethniques. Il convoque l’arabe comme lingua franca de l’Afrique sahélienne. Il rappelle que les brassages historiques ont toujours défié les cartographes.

Surtout, il conclut par cette sentence d’État : « Notre patrie indivisible permettra l’épanouissement de tous ou ne sera pas. »

Senghor, dit-on, fit lire la lettre à son entourage. Le Premier ministre Abdou Diouf, stupéfait, demanda qui en était l’auteur. Quelques semaines plus tard, lors d’un Conseil des ministres, Daddah rend hommage publiquement à Mohamed Aly Chérif : « C’est le lieu de rendre à César ce qui est à César. »

Et Diouf, en visite à Nouakchott, glissa à Aly Chérif cette phrase à double tranchant :

« Nous avons vu votre lettre… Elle nous a également aidés à calmer les choses. »

Ce que démontre cette lettre, c’est que la souveraineté n’est pas une question de force, mais de structure. Un État souverain, c’est un État capable d’écrire. Un État qui, lorsqu’il est agressé non pas militairement mais conceptuellement, répond non par l’émotion, mais par l’intelligence, la précision, et l’honneur.

Le rêve de Senghor s’est heurté à une digue qu’il n’avait pas anticipée : la rigueur d’un lettré invisible, Mohamed Aly Chérif, armé de traités, de mémoire, de principes, et d’un sens aigu de l’équilibre des civilisations.

Le fleuve Sénégal n’a pas changé de lit. Mais cette lettre l’a changé de signification. Et pour longtemps.

Dans une Afrique souvent tentée par l’émotion géopolitique, la Mauritanie, ce jour-là, a rappelé une vérité fondatrice : un État qui sait lire ses archives, écrire ses lettres, et tracer ses frontières avec une plume trempée dans la sagesse, est un État dont la souveraineté ne coule jamais.

Mohamed Echriv Echriv